J’ai lu « Intelligence artificielle et éducation » de Pierre Giorgini et Antoine Blondelle. J’ai acheté ce livre lors du dernier Ecoposs 2025 à Lille. (Lors de l’édition de 2022 j’avais fait un compte rendu des conférences passionnantes de Gérald Bronner et d’Etienne Klein.) Dans ce dernier livre, de nombreux points ont attiré mon attention. Je n’en reprends que quelques-uns dans cette modeste note de lecture (qui ne se veut pas exhaustive, loin de la).

Pierre Giorgini est ingénieur, directeur d’études de l’enseignement supérieur des Télécom. Il a été directeur général des Institut Supérieurs de l’Electronique et du Numérique, puis président recteur de l’Université Catholique de Lille. Il est aujourd’hui chercheur associé au laboratoire d’éthique de la Catho (ETHICS), chargé de cours en éthique de l’innovation.

Antoine Blondelle est directeur des écoles ESPAS ESTICE (où j’ai eu le plaisir d’intervenir). Il codirige un groupe de travail sur l’intelligence artificielle et l’éducation avec l’Université de Columbia.

Avertissement : Cette note de lecture ne reflète pas mes idées, et encore moins celles des structures avec lesquelles je travaille. Les phrases entre guillemets sont issues du livre.

Intelligence artificielle et éducation

Nous nous posons tous la question de l’impact de l’intelligence artificielle. Et l’impact de l’IA dans le domaine spécifique de la formation et de l’éducation est un point particulièrement préoccupant. Ce livre, écrit par Pierre Giorgini et Antoine Bondelle, apporte des réponses. Dans un premier temps, ils présentent et analysent le développement d’intelligence artificielle. Puis les enjeux de la formation et de l’éducation. Enfin, esquissent une synthèse et apportent des solutions.

L’intelligence artificielle au cœur de la métamorphose techno scientifique.

L’autonomie des outils

Dans cette première partie, les auteurs analysent le développent de l’IA. Par certains aspects. Leur propos m’a rappelé ceux de Kai Fu Lee. AI 2041 dans « Intelligence artificielle applications possibles » et « Intelligence Artificielle. La plus grande mutation de l’histoire »

Les deux co-auteurs développent une vision intéressante sur l’autonomie des outils.

- Pendant des millénaires, l’outil (par exemple une hache) resta inerte et dépendant de la motricité humaine.

- Puis l’outil (par exemple une charrue) bénéficia de la motricité animale.

- Avant d’utiliser l’énergie du vent ou de l’eau (un moulin).

- Avec la révolution de la vapeur, l’outil commença à s’affranchir de l’Homme.

- Avec le développement des capteurs, l’outil technique put percevoir des éléments de son environnement et développer son autonomie.

- Avec l’intelligence artificielle, cette autonomie devient totale, et on s’apprête à franchir un nouveau stade.

Rapport au corps

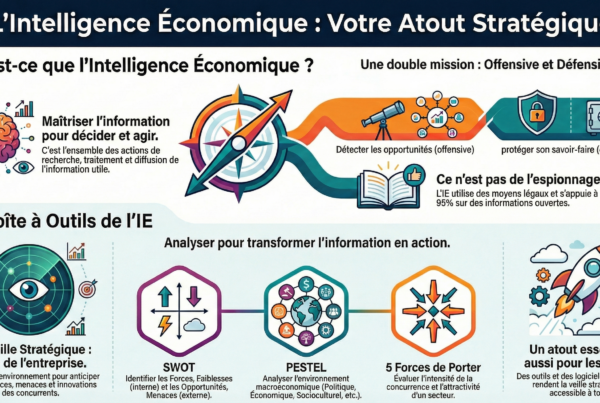

Petit aparté : Dans le cadre de la session nationale protection des entreprises et intelligence économique de l’IHEMI, un intervenant avait développé une vision complémentaire et tout aussi intéressante : le rapport au corps.

- Pendant des millénaires, l’outil se portait quand on en avait besoin (hache).

- Puis, l’outil s’est progressivement rapproché du corps (vêtement), a pu suppléer un membre (orthèse), ou carrément le remplacer (prothèse).

- Avec le numérique, certains outils se portent en permanence (téléphone). Et avec la convergence des NBIC (Nanotechnologies, Biotechnologies, Informatiques et Cognitives) les outils font corps avec le corps voire le pénètre (projet d’implant neuronal).

Revenons au livre.

Révolution épistémique globale

Cette autonomisation progressive, et cette fusion avec l’Humain, rappelle ce que Joël de Rosnay appelait des Cybiontes, c’est-à-dire « des êtres hybrides faits de chair et de composants techniques répartis dans le monde et exerçant une intelligence en réseau ». Les auteurs font dans le même paragraphe référence à Michel Foucault en évoquant une « révolution épistémique globale » c’est-à-dire un « nouveau régime de production de la vérité et de la connaissance ».

L’IA et la révolution numérique, un défi pour l’éducation

Cette deuxième partie traite de l’éducation.

Notions de temps et de délai

Je ne vais pas la résumer. Mais j’ai été très intéressé par leur réflexion sur les notions de temps et de délai. Les auteurs s’appuient sur Ivan Illich pour expliquer que nous avons tendance à mélanger temps et délai. Ce dernier c’était appuyé sur le coût réel d’une voiture, rapporté en temps. Je cite : « En divisant la distance parcourue en moyenne par les ménages par ce temps, il a obtenu une vitesse peu supérieure à celle d’un vélo. Il concluait que la voiture ne nous faisait pas gagner du temps, mais réduisait le délai de nos trajets. Or cette confusion entre temps et délai est le moteur principal d’une économie de marché, fondée principalement sur le désir de raccourcir sans cesse le délai d’accomplissement des désirs ». Cette réflexion rapportée au monde de l’éducation est éclairante. Les jeunes générations ne veulent plus prendre le temps d’apprendre. Internet, le web et l’IA permettent de raccourcir l’accès à des données, ersatz de savoir.

Mais il ne s’agit pas de stigmatiser les jeunes. Les auteurs peuvent être très critiques envers l’école. Extrait : « L’école a voulu nous faire apprendre comme si nous étions des machines. C’est un des avatars de la ruée du positiviste du 20e siècle. »

Compétences essentielles

Ils consacrent un chapitre assez long sur les compétences essentielles à avoir face à l’intelligence artificielle. Je reprends les titres :

- Des compétences numériques.

- Des compétences métacognitives.

- Des compétences de gestion personnelle.

- Des compétences relationnelles et collaboratives.

- Des compétences liées aux transitions, aux biens communs et à l’éthique.

Savoirs indispensables

Ils proposent une liste non exhaustive des savoirs indispensables pour affronter avec conscience, autonomie et responsabilité la révolution en cours :

- « Comprendre à différents niveaux les grands principes de fonctionnement de l’électronique, de l’informatique et de l’intelligence artificielle.

- Comprendre et maîtriser progressivement la complexité de la pensée humaine et du vivant en général, pour appréhender les différences et les analogies entre les humains et les machines.

- Être en capacité d’élaborer un discernement éthique et moral, fondé, individuel et collectif.

- Appréhender le monde des techno sciences dans sa globalité.

- Comprendre et maîtriser les risques de l’IA et des réseaux en termes de manipulation et de falsification.

- Maîtriser et savoir mettre en œuvre les techniques d’intelligence collective et d’élaboration conceptuelle à partir de l’expérience.

- Avoir une première approche des enjeux économiques et politiques du numérique. »

Cette réflexion sur les fondamentaux à maîtriser avec la révolution numérique me rappelle le livre de Olivier Charbonnier et Sandra Enlart « Quelles compétences pour demain ? ».

Opportunité et risques des outils et méthodes pédagogiques liés à l’IA.

Finalement, les auteurs reposent la question de l’utilité de l’éducation traditionnelle dans un monde où l’intelligence artificielle est partout présente. La réponse peut tenir dans cette formule : L’apprentissage traditionnel « est une école de tempérance, du sens de la nuance, du rapport aux différences culturelles. » Cela peut paraitre court, mais veut dire beaucoup. L’éducation traditionnelle est aussi un moyen de préserver la vérité, là où internet a trahi nos espoirs. Je cite : « La question du rapport à la vérité se pose déjà, mais elle deviendra un enjeu majeur de la société. En effet, on observe déjà en quoi le rêve d’une société deleuzienne porté par une montée en conscience individuelle et collective a été trahi par l’emprise de l’économie de l’attention sur Internet. »

Conclusion sur la souveraineté numérique

Dans une métaphore finale. Ils évoquent la construction des cathédrales. Les flèches les plus hautes ne peuvent se maintenir que si elles sont appuyées sur des contreforts. Ils évoquent alors des contreforts éthiques capables de soutenir l’ascension de l’intelligence artificielle.

Dans les dernières pages, les auteurs s’ouvrent sur la crainte de l’apparition de deux mondes irréconciliables : d’un côté, les puissances technologiques et économiques et de l’autre, les laisser pour compte des infrastructures numériques. Ils espèrent que l’Europe, forte d’une tradition philosophique et humaniste, pourra jouer un rôle clé. Ils évoquent dans leur dernière page l’importance de la souveraineté numérique. Et appellent à soutenir des initiatives comme celle de Tarik Krim « et du mouvement slow web, pour produire nos propres puces, développer des modèles de langage européens Open-source et financer des outils éducatifs numériques respectueux des droits et des valeurs humanistes ». J’ai été très favorablement impressionné par cette conclusion sur la souveraineté numérique, qui est un de mes vieux chevaux de bataille !

« Intelligence artificielle et éducation » est publié chez Hermann.

Jérôme Bondu